ACTUALIDAD

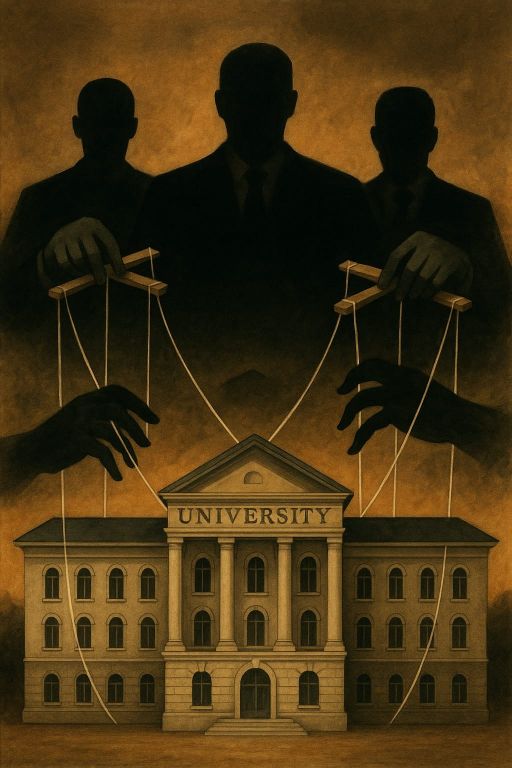

La cátedra del silencio: el clientelismo y las mafias de la universidad pública en Colombia

Foto: José Javier Capera, columnista invitado cambioin.com

Por: Editor Ibagué - Publicado en diciembre 10, 2025

Por: José Javier Capera, Profesor e Investigador. Columnista invitado cambioin.com

Advertencia: los comentarios escritos a continuación son responsabilidad única y exclusiva de su autor, y en nada compromete a este medio de comunicación digital.

En Colombia, el mundo académico todavía se vende como un templo de sabiduría. Un claustro casi sagrado donde la meritocracia es reina y el conocimiento, su espada. Pero cualquiera que haya intentado competir por una plaza, un concurso docente o siquiera una hora cátedra sabe que ese relato sirve más para discursos de grado que para entender cómo se mueve realmente el poder detrás de los muros universitarios.

La universidad colombiana —pública y privada— tiene su propio sistema solar, sus órbitas de influencia y sus agujeros negros. Allí el “capital académico”, como lo bautizó Pierre Bourdieu, vale más que un título, más que una investigación, incluso más que un doctorado financiado en el extranjero. Ese capital es una moneda silenciosa: contactos, apellidos, lealtades, favores debidamente registrados en la memoria de los pasillos. El que no entiende esa lógica, pierde antes de empezar.

La versión oficial dice que las plazas se entregan por mérito. La versión off the record —esa que todos conocen pero nadie firma— dice otra cosa: que hay concursos que nacen diseñados para que gane quien ya estaba decidido; que los términos de referencia son trajes a la medida; que las pruebas “objetivas” no siempre se aplican con la misma severidad; que la entrevista es la oportunidad perfecta para que un jurado repita lo que ya se habló en una oficina semanas antes.

No se necesita un detective. Basta revisar cómo, año tras año, los elegidos terminan siendo los amigos del grupo dominante, los protegidos de un profesor con más influencia que publicaciones, o el heredero académico de una escuela que no admite disidencias internas.

En política, el clientelismo compra votos. En la academia, compra legitimidad. Los grupos fuertes de las facultades —que muchos llaman escuelas, otros clanes y algunos, sin pudor, mafias— tienen sus propias formas de marcar territorio. Controlan comités, definen líneas de investigación “prioritarias”, reparten tutorías de tesis como si fueran feudos y deciden qué tan lejos puede llegar un joven investigador antes de que empiece a incomodar.

¿El resultado? Una universidad donde el mérito es negociable, el ascenso se pacta y la independencia intelectual se paga caro.

Hoy el valor de un académico se mide por el número de artículos en revistas indexadas, aunque medio mundo sepa que muchas de esas publicaciones son autopistas de peaje: pagas, publicas y te aplauden. La calidad del conocimiento se volvió secundaria frente a la acumulación de puntos en el sistema de medición, una carrera absurda que premia al que más produce, no al que mejor piensa.

Pero detrás de cada artículo hay otra red: quién te incluye como coautor, quién te cita “por intercambio”, quién te mete en un proyecto para subir indicadores. No es una comunidad de saber: es un mercado cuidadoso y silencioso, donde los que mandan también deciden qué ideas merecen existir.

Bourdieu lo dijo sin anestesia: el poder en la academia no usa garrote, usa normas. No excluye por decreto, excluye por definición: define qué es calidad, qué es rigor, qué es mérito. Define quién pertenece y quién debe esperar afuera “hasta que se abra una oportunidad”.

Esa forma de dominación es tan elegante que casi nadie la cuestiona. Y los que se atreven, pagan el costo: aislamiento, retraso en ascensos, silencios incómodos, proyectos que “por mala suerte” no se aprueban.

En Colombia la universidad pública se pelean por controlar posgrados. En la provincia, por controlar facultades enteras. Aquí se negocian horas cátedra, se reparten direcciones de grupo de investigación como botín político, se organizan concursos que parecen una comedia escrita por Kafka y se perpetúa una cultura donde el joven brillante es un problema y el obediente, un activo.

La pregunta, entonces, no es si hay corrupción o clientelismo: es qué tan institucionalizados están.

¿Se puede cambiar este sistema?

Se han intentado reformas: flexibilizar la evaluación, reconocer diversos aportes académicos, diversificar los criterios. Pero las estructuras de poder tienen un talento admirable: absorben el cambio sin transformarse. Ajustan la retórica, actualizan el discurso, mantienen intacto el mecanismo.

Para que algo cambie de verdad, se necesitaría una pregunta simple pero peligrosa:

¿Qué estamos premiando?

Mientras nadie quiera responderla con sinceridad, la universidad seguirá jugando a la transparencia mientras negocia en privado. Y el sueño del mérito seguirá siendo eso: un argumento para discursos institucionales, no un principio operativo.

Estás Leyendo cambioin.com

NOTICIAS RELACIONADAS